茅葺き屋根ってなに? 特徴やメリット、作りかたを知ろう

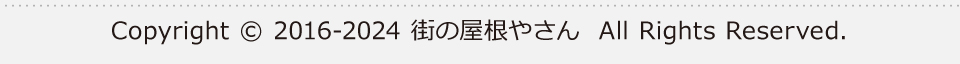

茅葺き屋根といえば世界文化遺産の「白川郷」や、五箇山の合掌造りが有名です。

東北地方の武家屋敷や宿場町では今も多くの茅葺き屋根が見られます。

また、茅葺き屋根は夏に涼しく冬に暖かいため、四季のある日本の風土にとても適しています。

この記事では茅葺き屋根の特徴や、現代でも作れるのかを解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

茅葺き屋根とは?

茅葺き屋根とは、ススキやヨシ、藁(わら)などの材料を使用して葺く屋根の構造のことです。

また、茅葺き屋根はもっとも原始的な屋根と言われており、日本だけではなく世界各地で見つかっています。

茅葺き屋根の特徴

茅葺き屋根の特徴は、耐久性が高く、水が建物内部に侵入しにくい構造になっていることです。

耐久性に優れた茅葺き屋根の耐用年数は30年以上と長く、なかでもヨシを使用した茅葺き屋根の耐用年数は40年以上と言われています。

棒状のススキやヨシは束ねると少しずつ隙間ができるのですが、この隙間によって導水効果が生まれ、茅葺き内部に水を侵入させません。

茅葺き屋根のメリット

・通気性が高い

・吸音性が高い

・断熱性が高い

・保温性が高い

上記4つのメリットは、現在のように冷暖房がなかった時代に、夏は涼しく冬は暖かく、快適な生活を送れるように作られています。

茅葺き屋根のデメリット

ススキやヨシは、しっかりと乾燥させたものを使用するため燃えやすく、ひとたび火事が起こると全焼を免れることはできません。

茅葺き屋根は雨漏りの心配なし?

しかし、雨漏りを頻繁に起こすような素材であれば、長い歴史の中で使われなくなるのではないでしょうか?

濡れた茅が膨張する、耐水性があるので雨が染み込むまで時間がかかるなど、雨漏りしない理由としてさまざまな推測がなされています。

茅葺き屋根が雨漏りしない実際の理由は、茅葺き屋根の構造と、茅が持つ特性にあります。

ひとつは茅を束状にすると起こる導水効果によって、茅の表面や内側を水が流れていくため、下方への浸透を防いでいるという説です。

2つ目は、イネ科の植物は茎に油分が含まれており、耐水性に優れていることが挙げられます。

茅葺き屋根は現代でも作れるのか?

市街地など、防火の必要な指定地域に新しく建てる建造物の屋根材には、不燃材の使用が義務付けられているからです。

世界の茅葺き屋根

しかし、日本以外の国でも見ることができます。 特にオランダやデンマークなどのヨーロッパ諸国では法改正が進み、現在でも茅葺き屋根の新築が作られています。

別荘にも用いられ、自然環境に配慮し、循環型社会の形成に役立てているそうです。

どちらも寒い国ですが、断熱素材や床暖房などを併用することで、茅葺き屋根でも快適に過ごせます。

また、年間を通じて比較的温暖な南アフリカでも、茅葺きを使った建築物を利用しています。

観光客向けのホテルや空港などの屋根材としても使われているそうです。

茅葺き屋根で利用できる素材と費用相場

茅葺き屋根には以下の素材が使用されます。

-

ヨシ

-

ススキ

-

小麦

-

稲

小麦と稲は、ヨシとススキに比べて耐久性が低く、耐用年数は5~7年しかありません。

そして、茅葺き屋根の費用相場は1000~2000万円です。

費用が高額になる理由として、高品質なヨシとススキの価格が高騰したことと、茅葺き屋根を葺ける職人がほとんどいないためでしょう。

高品質な素材と熟練の職人を確保するには、相応のコストが必要です。

茅葺屋根の作りかた

小屋組みには竹を使用します。 竹で屋根の形を作ってから通常の屋根と同じく軒先から茅を葺いていきます。

ひとつひとつが手作業で非常に手間がかかる工法です。

屋根の頂上まで茅を葺いたあと、杉皮と竹を使用して棟を作れば茅葺き屋根の完成です。

茅葺き屋根のメンテナンス方法と費用相場

茅葺き屋根のメンテナンス方法は、葺き替え工事をおこないます。

通常、葺き替えは既存の屋根材を撤去して下地から新しく屋根を作り直すのですが、茅葺き屋根の場合、すべて葺き替える「丸葺き」、屋根を分割しながら葺き替える「分割葺き」、傷みが激しい箇所だけ葺き替える「差葺き」があります。

丸葺きをおこなうと費用は1000~2000万円必要になりますが、分割葺きや差葺きですと、相場は500万円です。

茅葺き屋根に金属屋根を被せるメンテナンス方法

茅葺き屋根のカバー工法の方法や、使用される素材について解説します。

茅葺き屋根の缶詰とは

茅葺きと金属屋根、それぞれのいいところをそのまま引き継げるメンテナンス方法です。

茅葺き屋根に金属製の屋根材を被せると、遮音性や断熱性はそのままで、茅に雨風が当たらなくなるため、傷みにくくなり、メンテナンス費用を削減することができます。

実は、美観の面から、この方法には賛否両論あるのですが、茅葺き屋根の文化を伝えていく方法と評価する職人も多くいます。

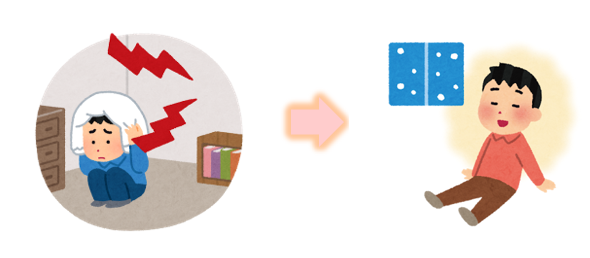

茅葺き屋根に金属屋根を被せる方法

まずは金属屋根をすっぽりと被せるために、茅葺き屋根の軒先部分を切り、全体を揃えていきます。

次に、茅葺きの上に木下地を取り付けます。

茅の上に釘を打つことはできないため、ワイヤーで固定します。

このときに、既存の茅と金属屋根の間に空気層と呼ばれる空間を作るのがポイントです。

空気層がないと、カビや害虫の発生、茅が腐ることがあるので注意しましょう。

そして、金属屋根を載せて完成です。

カバー工法でメンテナンスを行うと、耐震性や耐久性に影響を与えるのではないかと心配する人もいます。

しかし、金属屋根は軽いため、屋根や柱などに負担がかかることはほぼありません。

茅葺き屋根の缶詰に使う素材とは

また、スレート材を使った例もあるので、普通のカバー工法で用いられる屋根材であれば使用できるでしょう。

メンテナンスは、屋根材ごとの耐用年数を参考にします。

トタン屋根なら10〜50年、ガルバリウムであれば20〜35年です。

屋根材に使うの一般的な塗料の耐用年数は、ウレタン系塗料であれば6〜10年、シリコン系塗料が8〜15年、フッ素系塗料は15〜20年です。

メンテナンスは金属屋根部分の塗装だけでいいので、それぞれの塗料の耐用年数を参考に行いましょう。

まとめ:茅葺きは雨漏りに強い屋根

茅葺き屋根は雨漏りに強く、雨の音もほとんどしません。しかし、職人不足のため近い将来、茅葺き屋根は無くなる可能性があります。

ですので、茅葺き屋根の古民家を所持しているのなら定期メンテナンスをおこなって、現存する住居を大切にしましょう。